18禁の映画『ニンフォマニアック』(2013年)で、フィボナッチ数とか黄金比とかピタゴラスの定理の話をする場面がある。スクリプトは以下。

The [Fibonacci] sequence has an interesting connection to Pythagoras' theorem of the Golden Section. It was all about finding out a divine methodology in art and architecture.*1

挿絵まで出てくる始末である。

一文目の "Pythagoras' theorem of the Golden Section" というのがよく分からない。とりあえず、最初の図はいわゆるピタゴラスの定理(ユークリッド『原論』I.47)と思われるが、これ自体は黄金分割golden sectionとはいちおう別の話だと思う。黄金分割ないし黄金比golden ratioを得るやり方は『原論』II.11に登場する。この命題の証明には、たしかにピタゴラスの定理が使われる。すなわち、三辺の長さの比が

になる直角三角形を使って、τ = (1+√5)/2 という比を得るわけである。なお、黄金分割はピタゴラス教団にとって神聖な図形である正五角形の作図(『原論』IV.11)に利用されることを付記しておく。

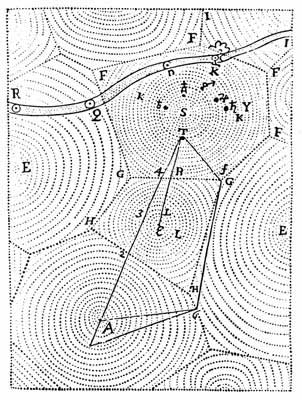

さて、1 : τという比の黄金長方形から正方形を切り取ると、残った長方形はやはり黄金長方形となる。そこで、再び正方形を切り取ってさらに小さな黄金長方形を得る…という操作を無限に続けることができる。次々と縮小していく正方形に内接する四分円をつなげると、二番目の図にあるような対数螺旋ができあがる。対数螺旋は自然界のさまざまな場所で見出されることが知られている。例えば、オウム貝。

この次々と縮小していく正方形のパターンはパルテノン神殿にもみられるというのが三番目の図である。もっとも、この当てはめはこじ付けだという意見が一般的である。測る場所を慎重に選べば、他の建築物にも同様のパターンが見いだせるだろう。それに、黄金比が流行するのは、パルテノン神殿が建設されてから約1世紀後だという話もある*2。

ところで、フィボナッチ数列の隣接する項fnとfn+1の比はnが大きくなると1:τにどんどん近づいていくことが知られている。そういうわけで、これらの話はぜんぶつながっている。『ニンフォマニアック』の女性が口にした「3」と「5」という数字だけから、それはフィボナッチ数列だな、などと突飛な連想をした頭でっかちの童貞セリグマンが考えてたのは、だいたい以上のようなことだと思われる。

なお、この記事を書くにあたってコクセター『幾何学入門』11章を参考にした。

Postscript(2018/1/5)

コクセター『幾何学入門』は黄金比をτと表しているが、上の図ではφと表されている。オルセン『黄金比』という本(けっこう胡散臭い本)によると、τはギリシャ語で切断・分割を表す言葉の頭文字に対応するようだ。ギリシャ語は知らないけど、原子atomの語源を考えれば、そんな気もする。他方、φはパルテノン神殿の建築にも携わったフェイディアスの頭文字である(p.2)。

なお、オルセンは黄金分割というアイデアのルーツの一つとして、プラトン『国家』の線分の比喩を挙げている。プラトンは「一本の線分をとり、それを等しからざる部分に二分せよ」(509D)という寓意的な問題を設定した(p.2, p.57)。でも、これは単純に線分ABをAC > CBとなるように分割せよ、というだけのことであって、黄金分割せよと言ってるようには見えないが…。たしかに、黄金分割の話から線分の比喩を連想するのは自然だし、プラトンが黄金比を知っていてもおかしくはないと思うけれど、『国家』の訳注や手元にあるプラトンの解説書の類をざっと見たところ、黄金比との関連を示唆するものは見つけられなかった。